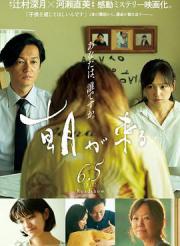

2020日本7.1分剧情《晨曦将至》

《晨曦将至》介绍

名称:晨曦将至

别名:True Mothers

主演:平原哲 / 莳田彩珠 / 石桥菜津美 / 井浦新 / Reo·Sato / 田中伟登 / 利重刚 / 中岛博子 / 永作博美 / Ren·Komai / 叶月瞳 / 森田想 / 山下莉绪 / 浅田美代子

导演:河濑直美

地区:日本

年份:2020

语言:日语

时长:139分钟

分类:剧情片

《晨曦将至》剧情介绍

患有不育症的栗原夫妇通过领养制度迎来了他们可爱的儿子栗原朝斗,然而6年的幸福生活顷刻被打乱——一位困窘落魄的年轻女性突然造访,并坚称自己才是孩子的亲生母亲,然而比起孩子,她似乎更想得到金钱上的补偿…日本著名导演河濑直美的新作关照女性、生育、领养等社会议题,以充满戏剧性和冲击力的笔触再次探讨“母亲”这一身份,以多样的叙事风格为观众提供真切又复杂的情感体验。《晨曦将至》豆瓣热评

#3rd HIFF# 主竞赛。前入围2020戛纳片单及圣塞主竞赛。河濑阿姨这次水准回升大概是因为动了真情,这个跟自身经历有关的领养故事有些地方拍得是真痛。视听风格很稳,大量逆光镜头(包括cue了前作[光]的一些地方),部分段落也用上了她擅长的纪录片技巧(宝宝接力棒那里甚至直接上了一段带采访的纪录片)。又有小半个奈良故事。剧作结构有趣,三个大闪回以一种环形叙事的方式拼在一起,也是河濑阿姨作品中首次用到这种时间线技巧。所以虽说也是在探讨“家庭的概念-血缘的力量-生不如养”这类命题,但也并不是如预想的那么是枝裕和化。整体而言还是比较适合大众口味,也回应了“少子化”的社会现实。

河濑直美的《如母如子》,讲诉少年与中年两个不同的年龄女性所面临的困境,一个未婚生子,一个求子不得,但说实话这两个视角割裂有点严重,唯一联系也只有孩子,故事并没有有机融合在一起,反倒是各讲各的,感觉像是两个片子。

那边的女人希望女儿肚子里没有生命,人生就会更轻松。这边的男女明明有资格做父母,却被宣判了无精的极刑。孩子出生,意味着人生有了新的连结还是累赘。父母的身份是件穿上就会变无敌的衣服,像大海保护着岛屿,岩石铭记着地球。既要在子宫里孕育,也要在摇篮里生长,刻在生命里的所有印记都不能抹去。

人人都告诉我,少女是最美好的年华。没有人告诉我,少女这个词语有多么危险。危险到同班的男生,家里的叔叔,社会里的男老板,都时刻想要吞噬我,来满足他们的欲望。这个社会对性的无知且包庇,让少女的人生举步维艰。我成为了母亲,却也没有成为母亲。我把孩子交给了另一位更年长的母亲。属于我人生的最后一点欢愉在将小家伙交出去的时候就结束了,剩下的只是冷酷的父母,残忍的社会。幸好还有几个其它女性,有“姐姐”。她们让我在生活里挤出一丝笑容。她们最后找到了我。不论我在哪里,告诉我,我的初心永远不会被抹掉。阳光闪的很耀眼,就像那天我坐船上去那个绿油油的小岛时一样。岛上有“姐姐”,有对少女纯粹的关怀与爱。

画面做的是真漂亮…但是剧情有些脚重头轻,想讲的太多,呈现出来的有限,最后的团圆结局也有些儿戏。一点牢骚,母亲孩子,孩子母亲,如何做个母亲,怎样的母亲才是好母亲,为了孩子辞掉工作,生了孩子毁掉了大半前程,想来想去,女人为什么就不能摆脱母亲这个身份只是做个人呢?

河濑直美拍得很稳,聚焦老中青三代母亲的生育与抚养困境,还牵涉到原生家庭问题与领养制度讨论,情感真挚。不过形式上还是有待商榷:双视点时间线+环形叙事结构,以再遇、拜访为不断重现的时空联结点,虽然有意思,但两条线仍然有割裂感,并未气脉相通。逆光空镜尽管有马力克的味道,但放在这个题材和语境中并不适配,因为大部分时候,领养和抚养问题和自然界无关,与神性或超验性也牵系不起来,强行塞入过多逆光空镜头,只会适得其反。(7.0/10)

河濑阿姨用逆光小清新化解了不少两条线交融生硬的问题,虽然片长很长但是看下来不觉得冗。她悲天悯人的创作态度依旧让人敬佩。稍显遗憾的是结尾太仓促,两条线都各自占用了太长的时长,但内容却有点芜杂,其实两条线汇合后的故事也应该重点着墨。

这部片真的让我彻底放弃河濑阿姨了,剧情片摆拍成假自然真做作的纪录片,关怀弱势、边缘人群就是哭给你看我多惨,给你看我的伤疤。好人都像圣母一样在逆光的背景下说教,所有人都是在镜头下表演痛苦和开心的玩偶,肯本没有活在真实的世界里。最后又搞一点悬疑线,导演什么都想要,什么都想拍,风光片也没少剪进去。其实看半天是阶级问题呀,说是讨论不同的母亲,最后还是穷人家孩子没有好的环境,不会跟孩子相处。知识分子精英没孩子,领养也可以把复杂的亲子关系处理的很好。社会的症结,个体痛苦倒地来自于哪里,不是呈现跪地痛哭的人物那么简单,导演到底想清楚没有啊。为了改编小说而呈现的故事创作吗……饶了观众吧……电影的创作绝不是把镜头最准某些群体,让她们微笑流泪再来个大逆光,让你看真美啊,这么简单……

本阿姨脑残粉忍痛说一句:杀鸡焉用牛刀。阿姨拍这种戏是信手拈来,两个故事单独拎出来都很强,恰到好处的景/物/人的特写和转换,纪录式影像的穿插,太能让人共情。但这个刻板的悬疑加突兀的冲突说实话不在水准。之前阿姨再怎么母爱泛滥我都甘之如饴,但这次配上那个不断重复的主题曲,那种jpop的人工糖浆的味道让我口腔发涩。

第一部河濑直美。两个视点、两条故事线就这么硬剪在一起居然一点都不觉得违和,不过逆光镜头+小清新配乐确实有点滥用,中间的那段伪纪录式的影像也有些奇怪

被深深地打动,可以感受到河濑直美浓浓的个人情感,作为孩子的母亲,作为电影的女儿。叙事在当下和回忆间徘徊流动,又是虚构和纪录二重身份的朦胧叠化,一种纯粹依靠感性张力的影像逻辑在直面镜头的对白与光晕中自洽。晨曦已至,一个崭新的“河濑直美”,又或许终于是最纯正的“河濑直美”。

80/100,乍一看似乎转型为类是枝裕和视角的情节剧了,三个母亲的故事彼此交织。但仍有泛着澄澈而透亮光线的局部可以辨认出河濑直美的存在,感性的摄影机巡礼自然,珍藏那些洞穿心绪的细密,终会意识到晨曦将至。

河濑直美的水准还是有的,只是这么多年似乎一点突破都没有,看到一半她那几招重复耍了两遍之后,有种看到导演天花板的感觉。还是河濑直美导演的那些标志性的拍法,树林和逆光无处不在,开心也逆光,绝望也逆光,万物都可以守护人类,万物都必须有灵,大自然的空镜可以帮导演补齐故事没有的逻辑,听不懂风声跟主角说了什么就是大家的问题了。不过这可能也正是我们喜欢河濑直美的原因吧。

请一定坐到字幕走完,听完Asa to Hikari. 多时空的穿针引线,母亲的接力竟织绘出平成到令和的日本现代社会图景,几段伪纪实穿插在传统情节剧的叙述中,放任现实的幽灵对剧作的入侵,大量的自然风物和手持的家庭影像混剪,恍惚召回了生命之树曾经的感动。就这样阿姨还是拍了最后一幕来表明自己的态度,就像她近乎执念肆无忌惮地将镜头朝向光,我知道她在提醒我们,无论现在四周多黑暗,也要抬头看看这世间最明亮的原点。又听到月光?!

朝斗有点像当代人的身份焦虑:一个是亲生的故乡,一个是客居的他乡,我们都爱这两片土地,但一个回不去,一个离不开。

从「索求孩子」的角度来说,这四位不同形态的「妈妈」无疑都是真正的妈妈。事实上,影片大部分时间都在刻画她们「求而不得」的事实。因此,无论孩子是男是女,是大是小以及身在何处,父母与孩子都是「领养」关系。也正是这一点,河濑直美借着《晨曦将至》的折光不仅重新塑造了「母亲」这一身份,而且真正跟随社会发展的脚步将被扭曲而有毒的父母与子女关系「复原」到了健康状态:亲生并不等于私有;人是目的,因为人都有无能为力的时候。东亚家庭伦理观所带来的另一个问题就是,一个拥有「生之」能力的人似乎同时拥有「养之」能力。对于孩子来说,这个没有从因人而异角度出发的「要求」无疑是一种强行被赋予的权利,即它是对另一种权利的强行剥夺。影片最终是将一个拥有独立人格的孩子,从以保护为名却在行占有之实的「私有制」里小心翼翼地剥离了出来。

从不育夫妻收养孩子的心酸,到未成年少女生子后的人生崩盘,河濑直美握有满满值得探讨的社会议题,可也因想讲的内容太多,造成影片结构严重失衡。大量可以重新剪辑、编排、精炼的段落。就像影片那个本已挽救全片的优质结尾,河濑直美仍不放弃再赘言几语,堪称全片举棋不定的缩影。

片子结束我还沉浸在少女的恋爱中:“是非常 非常喜欢的人。”

又一部“无精症”。逆光的河濑直美,探讨生育和养育的情感束缚,对任何一方,都可以说“请不要抹去我的存在”。

失足早孕少女弃子寻子记。郑爽:我当时想的解决方法就是找这个组织。

河濑在每个人物身上都投入了太多的情感导致电影多少有点脱离掌控。是一部很情绪化的电影,但又不够强大。

1.注意性教育。2.注意家庭和谐。3.坠入底层是一条单行道。

TGHFF57-"日式青春物語":國中生清澈美好的愛戀 ,C&K主題曲アサトヒカリ,攝影機直對陽光的過曝畫面,日式跑,空氣乾淨透徹的地景… 然而 主角是誰?兩個[母親]:前半段是妻子,後半段轉到小女生光…兩段感覺就是這麽放到了一起(甚至拆成兩部片也可[誤]… [不孕不育]/[領養]這2個議題滿值得深挖的,但這對[模範夫妻]面對這些問題都顯得非常團結恩愛… 小女生[光]的段落就滿青春窠臼… 原本以為那個[嬰兒接棒]組織會有什麼"黑幕"(大誤) 結果都是温温暖暖的… 但在這種溫暖明媚裡,又藏著重重悲傷… 導演手法/剪輯方面的[留白],挺流暢的,不需要事無巨細交代,點到了就MoveOn(e.g.沒有拍領養[面試]過程,宣講下一場就是電話來了 說可以去辦手續帶寶寶回家…)… 結尾"兩女相遇"太過了…

非常特别,也是绝对谈不上轻松的观影体验,除了闪瞎双眼的大逆光之外,有很多难以形容的情感剧烈地扑面而来,堵在胸口,既美丽又压抑。像是怒涛拍打后石头缝里的一株海草,在奄奄一息中吐纳着旺盛的生命力。可能满世界也找不出几个像河濑直美这样拍电影、这样理解世界的人,充满了不知为何的敬畏、信仰与神秘主义气息,把一个挺单线化的故事,包裹得这么令人精神恍惚。希望晨曦照亮大地,把所有成长的痛苦、生命的缺憾和死亡的恐惧全部抹去。

河瀨直美這次玩HIGH了。這片裡面夾了三個故事(栗原Kurihara、朝斗Asato、片倉花Hikari),而且還有很明顯的分割點。最後弄得節奏感奇差無比。強行製造的轉捩點(黃色外套那個心乃美那條線)一開始栗原夫婦那條線衹不過是個幌子,實際上又不是在講她的故事,但影片又煞有其事的描述栗原的「感動」。(對於了解栗原完全無效)然後全片用剪接去交代「現在」與「過去」的多條故事線,搞得混亂至極(尤其是栗原那條「現在」的故事線),實在太糟糕了。

有些庆幸自己没得机会去影院观摩,否则河濑直美老师的大逆光非得把我晃瞎。中产领养+早恋怀孕的烂俗戏码,过程跟结尾倒是没有过分矫情煽情,无功无过。

3.5「逃逸的动作」往常河濑的能量大多来自于自然的窥视,这次却全身心托付给人物的演绎。即便是强剧作设定也同样被状态弱化,光的折射,泪的余波,至臻影像的锐利流动性固化成短暂的温柔面容,重心稳稳落在少女脆弱细腻的心房。和成长截面中的大多女性主义作品一样,镜头贴近私密情绪的同时拥有最大自知,因此不存在煽情刻意的动机,面对鲜明,即便是在共情失效的时刻,仍会被满溢的作者关怀所包围。她的作品总有种治愈性在里面,能从耀眼投射中汲取力量,但此刻的力量显然已经被预示的“未来”祛魅,表达欲高于背后的多指向释义。不过还是想把这句话送给河濑:“当音乐响起的时候,观众都变成了盲人。”不要企图控制自由的感知,尽管它有着强大的昭示性,俯首调整姿态的时候不要忘记仰视天空。瑕不掩瑜,觅迹寻踪般独特的视点放置注定了它的高度。

故事是好故事,但是河濑阿姨用太长的时间讲了太少的事情,而且还都是次要情节,关键转折略去不少,比电视剧还平淡。

3.5,相比于一种质地不均的粗糙影像,迫切拿起摄影机所流淌出情感是如此本能和珍贵。

从《光》到《晨曦》,观影时依然会不断想起河濑直美那句“电影是风,是阳光,是走在我们前面的人们”,而她确实也一直用创作践行自己的宣言。风、光、水,这些最自然的元素是阿姨电影中的填充物,以空镜轻盈自如地在两条叙事线索与时空之间做切换;“纪录片”也作为一种元素在中段出现了,镜头因而可以变得更近、更私、更像温柔的抚摸。最近在很多电影里都看不到导演们的表达欲、把故事拍成电影的必要性,但河濑直美的作品在输出一种持续的意念:女性彰显自我、抒发情感、直面困境的强烈诉求。把自己的感受传递给观众,才是创作者要为之奋斗的动力吧。于是,结尾两位女性的对望与和解才会拥有切实的力量,越过现代社会复杂的常识与理性的考量,越过寻找的无望,在晨曦之中搭建桥梁。

当然也可以把最后一幕看作高于现实的吧,但是实的又怎么样呢?#全世界最好的河濑直美#

比起河濑直美的一些早期作品,现在的她,电影里的灵气缺少得真不是一星半点,即使全程都通过柔光处理,独特而又“考究”的摄影和故事的讲法,依旧人味很重,整体不算喜欢,但好在也不讨厌就是了。

近年来阿姨最佳了吧!如此繁多的人物和环形叙事被玩得很溜,竟然还有悬疑成分。最重要的是,矫情空洞的逆光镜头再也没有了,女性与母亲间的复杂情感饱含真挚。

画面再好看也架不住是烂片这个事实,只能证明直美阿姨有“逆光也清晰,照亮你的美”的本事。两个半小时都没有把重点给讲明白,而且太多情节经不起推敲了;导演需要搞清楚细节不代表拖沓,细腻不代表矫情。

冷雨天看这种电影太憋屈了……至少往前10年,或许会对这样的苦情艰难不遗余力共情,但如今这个时代,任何事情都变得迅速,机械,冷血,无情,利己,效率,有时看到一点点人文关怀都觉得假的可笑,听见人道主义四个字都觉得惺惺作态,似乎目的纯良变成矜贵品质,我也确信产生这样的社会观是自己的问题,可也想不通透为何会有这样的问题——暗地里如是胡思乱想着,但每一天仍要无奈掠过无数面孔,还是尽量保持微笑吧。

#TIFF#2,-,阿姨这次甚至可以说十分之克制了。还是十分感叹的是你绝对无法在她的影片中发现情感的虚伪,都是掏心掏肺的。唯一值得置喙的是被勒索一段,应该能处理得更简洁才对。

生育与离婚并非选择题,熬不住放弃对两人皆解脱;少年的感情再深也不敌责任重压嚼完松;生日蛋糕对许多人来说只是都市传说;店长过期米饼关怀和妻子跳楼回忆;遭背叛也要照顾你就像母亲一样;所有的海都是一片海,请不要抹去我……推理作家辻村深月原作小说,河濑直美给感情戏加码,悬疑做减法,结果减到最后太过随便——警察都找不到的人老妈是靠啥线索找到来着?

女导演真好,不是特别强加自己的观点于人。片尾处理的很好,孩子在外面敲门,屋里收养父母问亲生母亲你是不是要去应对?还有留下的信以那种方式来跟收养父母交流“请不要轻易抹去我的痕迹”。

流动的云,斑驳的光,闪闪发亮的海面,风中摇晃的树影。未成年即成为母亲的少女,适龄却无法生育只能领养的女性,对自己女儿言行“失格”的母亲,无一不是被“母亲”这个身份与社会定义/属性所捆绑的存在。令我动容的不是Hikari历经痛苦后终于意识到“生不如养”,而是领养机构里女性之间相互扶持的情谊。莳田彩珠把陷入恋爱时的甜蜜少女与成为母亲后的复杂心境都诠释得太好了,细腻真实得引人落泪

这个世界上必然有几种感情是可以极致且纯粹的:比如14岁时候学校里那个可以让她不顾一切喜欢的男孩;比如与自己的身体息息相关的生命,即便他们只是匆匆见过几面;比如即使没有血缘关系依然甘愿奉献和信任的母爱与亲情……这样的情感基本都是男性无法体会的。叙事手法和影片结构是本片值得探讨的部分,把关于生育和领养的议题纵向、横向都进行扩展,从而得到一个完整的并且直至结局也在无限延伸的故事。

涂得不均匀的指甲油,模糊的面容,还有数度出现的“光”…小朋友说,你知道吗,实际上只有一个海…是啊,不要把我在这片海里抹去

开场50min差点吴美保了,当然结尾也有点...但第二幕第一个镜头就立马拉回来,后面是非常好的女性情绪代入。说不上是大转型,但确实走上情节剧轨道了...2021.2.18重看观感下降

中小学课程、父母一定要尽早普及性知识,告知那些刚发育的年轻人做爱的时候一定要戴套。

不新的主题,不新的讲述,好大一碗白开水。另外,我实在是讨厌日本人讲不到两句话就开始掉眼泪的民族性格。

剪掉半小时完全没问题,现在这样观感简直是逐级递减,节奏也不好。本来以为是以夫妇作为主观视角,没想到后半程完全沦为女学生青春期中二公主梦,用了这么多大柔光,感觉还是没把这个问题讲清楚,美则美矣,核心主题还是扁平的。2.5

以生命的诞生为母题,阐述不同定义的母亲以及她们身后的感性与柔软。影片的情感十分真挚且丰腴,那种对待生命温和而小心翼翼的流动式的温情很难不令人动容。可以说是一版来自东方的《生命之树》,令人陶醉。双线叙事,在逆光中铺垫情绪蔓延,故事的起承转合在清新的空镜头中平稳转化,大海不起波涛,却亦能听见海浪此起彼伏的喘息声。唯一稍嫌累赘的地方是勒索的部分,过于冗长且说服力不足,破坏了先前的美感,顿时残酷青春式剧情扑面而来,并将第二条线原本已被掩埋的缺点逐渐放大,损伤了故事原本诚挚且浓郁的感情。

2.5;快被河濑阿姨无处不在的逆光腻死,反反复复重拍/沿袭旧作并无进步(几乎所有核心要素和构图打光都在重复自己),中段伪记录式的片段也是来自早年纪录片残余;两段式叙事的拼合于她而言,显然并不拿手,明显的割裂+过于全知的视角。万物有灵/生命可喜这一套能不能还所突破了——其实就内容而言,仍有上升空间,针对血缘/领养的母亲究竟哪一个才是真正的母亲,可探讨出更多复杂的层次,而非以苦情+糖水调和成所谓“晨曦将至”——少女背后多少难言的家庭环境和阶层落差达成的苦痛啊,以及对昔日梦幻恋情的不无留恋(骑车一段实在太像《沙罗双树》)。

河濑桑宝刀不老,依然让你心甘情愿把脸凑上来边扇你巴掌边告诉你什么才叫真正的融情于景,而且你是自己感动哭的,并不是被扇哭的。

一开始看简介我以为会讲一个生母与养母抢孩子的社会新闻类型故事,结果电影出乎我意料之外地只是以此作为突破口来讨论母亲这一形象在一个人成长中的意义。

【69】tiff45digital。虽然两条线的主题是一致的,都是关于“为母”的含义,但是在故事文本上的联系却只限于一个共同的孩子,所以依然会在情绪脉络上不可避免地产生裂痕。如果是纯文学的话,倒是能让读者在两个视点间自如切换,也有足够多的文本空间去叙写角色各自的境遇状态、情绪感受以及背后的议题深度。但是河濑阿姨在改编的时候既想叙事完整还要雨露均沾,交叉剪辑又如此简单粗暴,所以虽然影像质感本身很细腻,但最后还是只能交出这样一个松散浅薄而又平平无奇的作品。P.S. 整部电影最好的就是主题曲,但是被滥用了。。。

三重结构是“母亲”能指的迂回与悬停,也是被一个孩子建立起来的,无血缘家庭叙事。人物在各自的叙事单子中成为母亲,并不断面临着失去孩子的诅咒。《晨曦将至》与《光》同样生成为致盲影像,却是《光》的反面,人物被暴露在大逆光之下,这种光芒表面上看如同是枝裕和,但河濑直美则更为极端。来自放映机的那道光被返照,刺入双眼,是一个难以承受的基督教式大他者,审判和救赎同态的在场。对于文本的抵抗令《晨》成为一场诸神之战,与作为裁决神的太阳相对的则是不可知的幽冥之神,在影片中,电话(手机)铃声的闯入是空间转化为神秘的入口,通向广岛的待产疗养院,在日常对话中将时间静滞。而最终如同日剧般的三方相认以及人物冒出的泪水则意味着幽冥影像在这场抵抗的终极失败,但影片所有的感动都出自瞬间。【墓岛字幕组】

3.5 莫名地哽咽着,从未停止过柔光的生成(情绪的实存)也可用另一种方式(澄明)去靠近面前“浮动”的人像。逆向的光总以这种温柔的力度抵达附近:撩动白昼的那几声脉搏。眼角越来越湿润了,泪止不住了——可以猜想到手握住摄影机的感觉是如何的暧昧。先对准光晕的身体,看着颤抖与啜泣,轻微的摇动。背后的她/他大概在困难地喘气吧。利用镜头的“手”去轻抚脸颊(视线的共情)我们在主观的视角里看到了晨曦,也无需再到影像中表演人的情绪。

# 68 San Sebastián 主竞赛第十一场# 最后一场主竞赛,略失望,建议大家在观看时把第一个小时略去,从后面开始看会渐入佳境,年轻女演员比较出色,海报里的的那对夫妇感觉就是来打酱油的

昨天6场中最喜欢的一场,嘉宾席大佬如云,谢飞导演满头银发尤为抢眼,我身边也是各种大V。河濑直美标志性的大逆光和细节特写让演员脸上的情绪和苦涩分毫毕现,不过这电影还是挑人,融入进去了会无法自拔,看不进去139分钟那简直就是煎熬。这类题材当下日本电影拍最拿手,一个还未成年的少女自己还是孩子,却要哺育另一个尚未来到人世的幼婴,然后拱手送人,这对她的今后的人生无异于是摧毁性的,她们最终的命运就是扔给社会,自生自灭……【海南岛国际电影节】(突然想起那位同事说的:我的同居女友突然自杀了,但是在那之前,她没有任何征兆,从未吐露过自己的心事和不快。我想不是所有的遭遇都能与人分享吧)

I found you.母亲显影。中段锁定视角变换成第一人称后,回到了舒服的创作轨迹上。

我爱手持!加半星!其实不必堆叠这么多的…一切错误的源头总是男人,可是纠结的、挣扎的、总要抉择和放弃的、被生活深深裹挟的,却一直是女人…当夫妻二人中必须有一人辞职才能完成两个人的愿望时,没有任何余地地牺牲了女人,无论是否是有意为之,都令我好难过。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载注明出处:https://www.gouzhua33.com/jianjie/5280320243/17116427743463.html